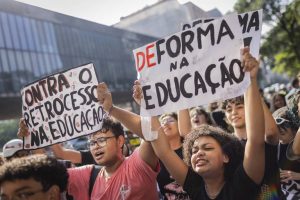

Com as águas dos rios e lagos gaúchos finalmente baixando, começamos a enfrentar o complexo tema da reconstrução das cidades. Há mais de 76 mil pessoas vivendo neste momento em abrigos e 581,6 mil desalojados – conforme atualização da Defesa Civil nesta segunda-feira (20) –, o que evidencia que a tarefa de criar imediatamente alternativas para esses refugiados climáticos não é banal.

Bairros inteiros – e até municípios que ficaram debaixo d’água – terão de ser reconstruídos, exigindo, em muitas situações, o reassentamento. Os desafios desta empreitada são para além da capacidade das lideranças governamentais oferecerem respostas ágeis e dos bilhões envolvidos nesta operação. A questão – eternamente negligenciada – é como a reconstrução pode de fato ocorrer em novas bases do ponto de vista socioambiental, apresentando respostas não apenas para as formas de ocupação urbana diante dos desafios climáticos, mas também do histórico racismo ambiental, um dos elementos do modelo de desigualdade socioespacial que condena as populações de menor renda a viverem sob as condições urbanísticas mais vulneráveis aos desastres climáticos.

Como reconstruir cidades pós-desastres climáticos

Durante o período em que exerci o mandato de relatora especial para o direito à moradia adequada do Conselho de Direitos Humanos da ONU (2008-2014) pude conhecer in loco processos de reconstrução pós desastres, em decorrência do terremoto no Chile e no Haiti, em 2010, e do tsunami nas Ilhas Maldivas, após 2004. Além disto, ao lançar o tema “mudanças climáticas e o direito à moradia” como objeto de um relatório temático – disponível aqui – pude receber centenas de relatos e relatórios, dialogar com organizações internacionais humanitárias que atuam nestas situações e identificar as armadilhas presentes em processos como estes.

Uma das mais flagrantes é a constante violação dos direitos à moradia, sobretudo em situações de reassentamento, ou seja, de transferência das comunidades para outro lugar que garanta permanência e segurança.

“Poderia continuar oferecendo muitos exemplos, mas em todos eles a marca da colonialidade, do racismo ambiental e do extrativismo está presente: na negação dos direitos à permanência para comunidades estabelecidas.”

No relatório apresentado em 2009, apontei inúmeros casos: pescadores que foram removidos de seus locais de moradia original, em função do “risco de inundação”, para conjuntos habitacionais em área de montanha, impossibilitando-os de continuar a exercer seu ganha pão e modo de vida, enquanto seus locais originais de moradia e trabalho foram ocupados por resorts de luxo à beira-mar. Moradores de ilhas no Pacífico que foram impedidos de continuar vivendo ali e obrigados a residir em casas de alvenaria que se assemelhavam às casas do subúrbio norte-americano, quando sua forma original de morar – sobre palafitas – tinha uma relação histórica com marés e áreas de inundação sem que isso ameaçasse suas vidas.

Poderia continuar oferecendo muitos exemplos, mas em todos eles a marca da colonialidade, do racismo ambiental e do extrativismo está presente: na negação dos direitos à permanência para comunidades estabelecidas segundo lógicas e formas de ocupação não estruturadas pela propriedade individual registrada; na captura dos espaços de vida e trabalho de comunidades não brancas e pobres por usos rentáveis do ponto de vista dos investidores e capitais envolvidos; do desrespeito às formas tradicionais de organizar espaço e a relação com a natureza destas comunidades e da imposição de modelos carbocêntricos.

Precisamos evitar o ciclo da morte anunciada

Em resumo, as operações de reconstrução são definidas a partir das agendas dos complexos geopolíticos e econômicos envolvidos nestes processos, ou seja, da origem dos capitais que investem (e seus desejos de recuperação de custos), das empreiteiras e conjuntos de fornecedores de serviços e suas capacidades de inserir e ofertar seus produtos e serviços nestes circuitos, enfim, dos atores com poder de participar dos processos decisórios.

Não é de se estranhar que as comunidades afetadas tenham pouco ou nenhum lugar de fala e decisão nestes processos, especialmente nas situações de recuperação pós desastre, quando elas estão fragilizadas, totalmente focadas nos desafios de sua sobrevivência imediata. E mais: a urgência acaba justificando que mesmo os mecanismos existentes de escuta, participação e defesa de direitos sejam desativados.

Desta forma a reconstrução acaba sendo mais do mesmo… as máquinas mais azeitadas de produção de reassentamento são aquelas que produziram as cidades do século XX sob um modelo que justamente promoveu o desastre (impermeabilização, negação dos elementos da natureza e seus ciclos, trinômio asfalto/concreto/ferro, racismo ambiental, colonialidade…) e, portanto, são estas que são acionadas e estão prontas para capturar os bilhões da reconstrução. Esta é a crônica da morte anunciada. Mesmo que neste momento o modelo tóxico que nos trouxe até aqui esteja já de fato revelando seu potencial de destruição.

Publicado originalmente no site do LabCidade

Sobre os autores

é uma arquiteta e urbanista brasileira. Foi Secretária Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva. É autora de Guerra dos Lugares: A Colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças (Editorial Boitempo).